|

|

|

|

|

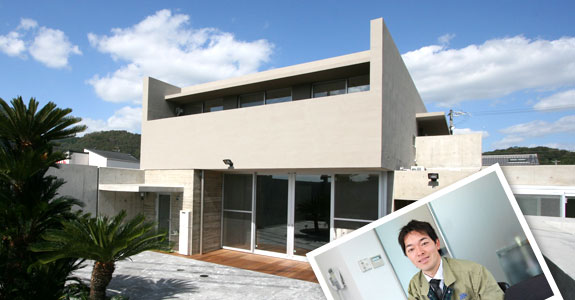

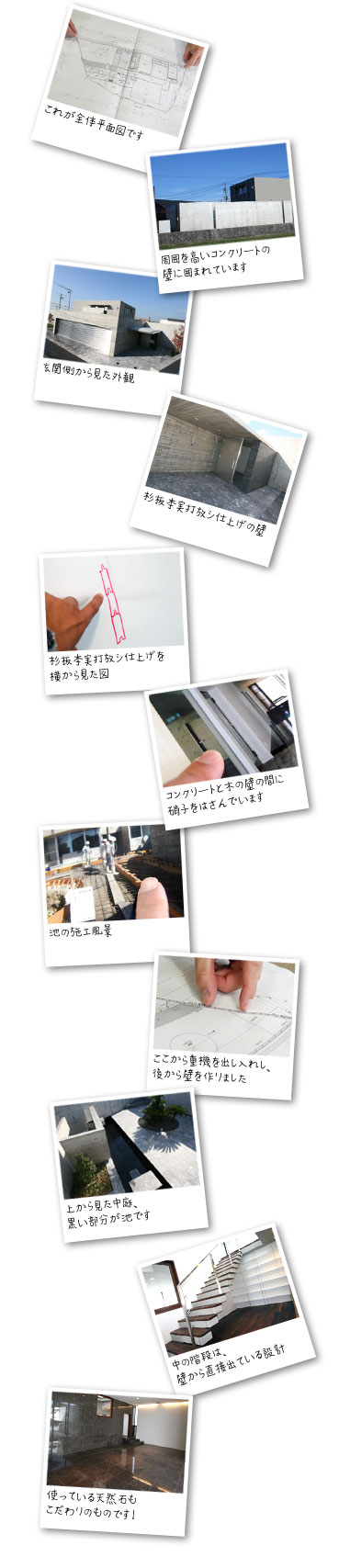

| 普通ならコンクリートの表面にボードやクロスなどを張るので、コンクリート面は表に出てきません。しかし、コンクリート打放シ仕上げでは直接コンクリート面が出てくるため、コンクリートを注入する時に使う型枠の「精度」が要求されます。今回の周囲の外壁は高さ3350mmだったので、打ち次ぎのラインもしっかり揃える必要がありました。また、玄関横の壁には細長い杉板状のコンクリートを横に積み重ねて、継ぎ目のラインをあえてデザイン的に見せる“杉板本実(すぎいたほんざね)打放シ仕上げ”を採用しました。これも、ラインがずれないように、細心の注意を払わないと、美しく仕上がりません。 |

|

|

|

| そうなんです。外壁だけでなく内壁もほとんどが打放シですから、サッシや建具などをはめ込むスペースを事前に慎重に考えて作業する必要がありました。後からコンクリートを削ったり、追加でコンクリートを打つと、見た目が悪くなってしまいますし、強度も落ちますから、一回できちんと仕上げなければなりません。例えば、引き戸の戸袋部分で、コンクリート厚が65ミリと非常に薄い箇所があったんですが、ここはコンクリートを流すのにかなり気を使いました。コンクリートと、木材壁の間に建具を入れるのですが、コンクリートの壁と建具の隙間はわずか7ミリ。少しでもコンクリートが膨らんだり平行が狂うと建具が収まらなくなります。 |

|

|

また、庭との境目に池を作ったのですが、まずコンクリートを床部に流して、固まってから壁部をコンクリートで固めると、継ぎ目から水が漏れてしまう可能性があります。だから、箱状に一体化して作る必要がありました。ただ、コンクリートを一発で打とうとすると、立ち上がりの位置を決めにくく、サイズが狂う可能性があります。削ったり、打ち直したりすることはできないので、まず基礎の部分を作り、壁を作った後で、少しゆとりをもって池の部分を一度に作り、最後にモルタルで調整する工程にしました。大変でしたが、池が完成して水を張り、ライトアップされた光景を見た時には、美しさに感動しました。 また、庭との境目に池を作ったのですが、まずコンクリートを床部に流して、固まってから壁部をコンクリートで固めると、継ぎ目から水が漏れてしまう可能性があります。だから、箱状に一体化して作る必要がありました。ただ、コンクリートを一発で打とうとすると、立ち上がりの位置を決めにくく、サイズが狂う可能性があります。削ったり、打ち直したりすることはできないので、まず基礎の部分を作り、壁を作った後で、少しゆとりをもって池の部分を一度に作り、最後にモルタルで調整する工程にしました。大変でしたが、池が完成して水を張り、ライトアップされた光景を見た時には、美しさに感動しました。 |

|

|

敷地一杯に建物を建てることになっていたので、工事中の駐車スペースや事務所を置くスペース、作業スペースをどこにするかで悩みました。いろいろ考えた末、南テラスの部分の工事を後回しにして、そこを駐車スペースや作業スペースにしたんです。敷地沿いに立つ壁を完成させてしまうと作業車を出せないので、開口部を作っておいて、そこから作業車を出し入れすることで解決しました。 また、コンクリート打ちが終わってから内装工事に入ったのですが、コンクリート打放シのため、内装工事の作業中に傷つけたり、汚れたりしないように気を配りました。カバーを付ければいいと思うかもしれませんが、カバーが落ちないようにテープを貼ろうとすると、テープの後が残ってしまいます。職人さんたちに何度も何度も言葉をかけて注意してもらい、いつもの何倍も気を使いましたね。 敷地一杯に建物を建てることになっていたので、工事中の駐車スペースや事務所を置くスペース、作業スペースをどこにするかで悩みました。いろいろ考えた末、南テラスの部分の工事を後回しにして、そこを駐車スペースや作業スペースにしたんです。敷地沿いに立つ壁を完成させてしまうと作業車を出せないので、開口部を作っておいて、そこから作業車を出し入れすることで解決しました。 また、コンクリート打ちが終わってから内装工事に入ったのですが、コンクリート打放シのため、内装工事の作業中に傷つけたり、汚れたりしないように気を配りました。カバーを付ければいいと思うかもしれませんが、カバーが落ちないようにテープを貼ろうとすると、テープの後が残ってしまいます。職人さんたちに何度も何度も言葉をかけて注意してもらい、いつもの何倍も気を使いましたね。 |

|

最初に図面を見た時に、「このデザイン、すごいな。キレイに作ることができたら、建築賞を受賞できるんじゃないか」って、思いました。いろいろ難しい部分はありましたが、仕上がりはきれいにできましたので、建築賞に応募します。どんな結果が出るか、今から楽しみです。私はまだ建築賞を取った経験が無いので、ぜひ取りたいですね。 最初に図面を見た時に、「このデザイン、すごいな。キレイに作ることができたら、建築賞を受賞できるんじゃないか」って、思いました。いろいろ難しい部分はありましたが、仕上がりはきれいにできましたので、建築賞に応募します。どんな結果が出るか、今から楽しみです。私はまだ建築賞を取った経験が無いので、ぜひ取りたいですね。 |

|

|

|

|

|

|